「第二新卒はやめとけ」と言われ、転職活動をするかどうか迷っている第二新卒の求職者は多くいます。

結論としては、第二新卒で転職活動をしてもまったく問題はありません。第二新卒だからこそ採用される場合もあるため、まずは転職に向けて行動することをおすすめします。

本記事では、第二新卒の転職はやめとけと言われる理由や、第二新卒の定義、転職で成功する人の特徴やメリットとデメリット、第二新卒で転職を成功させるポイントをご紹介します。

「第二新卒はやめとけ」「人生終了」「就活が厳しい」と言われる理由

第二新卒について調べると「第二新卒の転職はやめとけ」という結果が多く出てきます。まずは、第二新卒のどのような点でネガティブに捉えられているのかについて詳しく解説していきます。

1.すぐに辞める・早期離職すると思われてしまう

第二新卒の転職で最も大きなデメリットは「すぐに辞めるのでは?」と思われてしまうことです。就職して3年程度で辞めてしまった、という点がマイナスに捉えられるケースです。

「採用してもすぐに辞めるのではないか」と思われ、書類選考で落とされてしまうこともあります。採用する側は、採用コストをかけて採用しているため、万が一、すぐに退職されてしまうと、採用費が無駄になってしまいます。

すぐに辞めてしまうという企業側の懸念を払拭するためにも、第二新卒での転職活動においては十分な面接対策を行うことが大切です。面接対策に悩んでいる人は『【厳選】転職の面接対策に役立つ本当におすすめの本10選』を合わせてご覧ください。

2.スキルや実務経験が不足している

第二新卒の転職ではスキルや実務経験不足が懸念されることがあります。企業によっては即戦力や実績を求められるため、第二新卒では厳しい可能性もあります。

また、第二新卒はキャリアが短いため、スキル不足で応募できない求人などもあります。「営業経験3年以上」と求人票に書かれている求人などには応募することができません。

第二新卒の転職では、経験よりポテンシャルを求めている企業や、未経験歓迎、第二新卒歓迎という求人を探すようにしましょう。

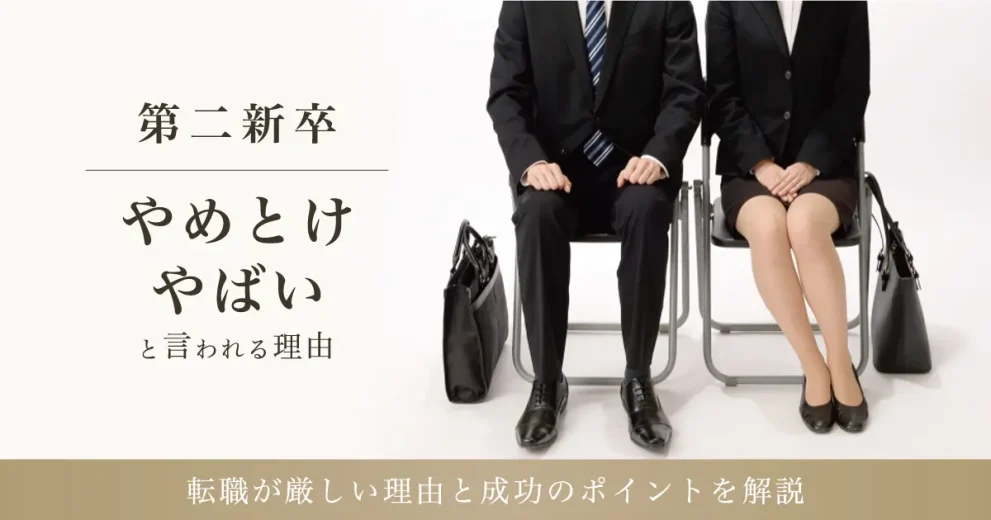

3.大手企業への就職が難しいため

第二新卒が「やばい」と言われる理由として多いのが、大手企業への就職が難しいという点です。

しかし、第二新卒が大手企業へ就職・転職することに関しては実際は可能です。具体的には、三菱商事やソニーなど、日系大手企業では第二新卒採用を積極的に実施しています。中でも三菱商事には、第二新卒の採用枠があります。

このように、大手企業でも第二新卒の採用は行われています。第二新卒だから大手は難しいのではなく、採用難易度が高いから難しい、というのが実態です。

4.すぐに辞めるのは「もったいない」とされるため

第二新卒での転職はやめとけ、と言われる理由には、今いる会社をすぐ辞めてしまうのが「もったいない」という点もあります。

新卒で入社してわずか数年で会社を辞めてしまうのは、これまでの人間関係を壊すだけでなく、スキルや実務経験も少ない状態で辞めることとなるため、「もったいない」「やめたほうがいい」と言われてしまいます。

しかし、合わない環境に身を置き続ける方が、長いキャリアのことを考えると勿体ないとも言えます。

第二新卒で転職する場合には「もったいない」と思わず、「もっと高いスキルを身に付けられる環境にいくために転職する」という視点を持つことが大切です。

このように、世間では第二新卒やめとけと言われますが、実際には第二新卒の転職は難しくありません。しかしながら、一定数「やばい」と言われる第二新卒もいるため、転職が難しい人がいるのも事実です。

5.退職理由をネガティブに伝えてしまうため

第二新卒では、退職理由をネガティブに伝えてしまう人が多く、選考に落ちてしまうため「やめとけ」と言われます。

退職理由はさまざまですが、面接ではこれまでの経験をどのように活かしていくのか?という点が見られます。退職理由をネガティブに伝えてしまうと、また同じ理由で退職してしまうかもしれないと判断され、転職できない可能性があります。

「業務内容がルーティンワークでつまらない」というのが退職の理由だとしても「より成長を実感できる職場で働きたい」などと、ポジティブな理由に言い換えて伝えるだけでも、印象は大きく変わります。

そもそも第二新卒とは?何歳までなのか?

第二新卒はどのような人を指すのか、また何歳までなのかという点について解説します。

1.最終学歴から3年以内の人

一般的に人材業界では、第二新卒は、最終学歴の卒業から3年以内の人を指します。高校や専門学校、大学を卒業した人が企業へ就職し、1年~3年の内に退職および転職する場合は第二新卒に該当します。

2.第二新卒は25歳まで

株式会社リクルートが実施した「若手の中途採用・転職意識の動向【企業】社会人経験 1 年未満者の採用企業は約8割」の調査(対象:人事担当者732人)によると、「『第二新卒』についてご自身の会社で何歳までと定義されていますか」という質問に対して「25歳まで」と回答した割合は23.4%で最多となっています。

企業は第二新卒を求めている

先述したように、第二新卒の採用には一定のニーズがあります。大手企業であっても「第二新卒歓迎」という求人があるためスキルや実務経験が不足していたとしても、きちんとした退職理由で転職をする場合には不利になりません。

ここでは企業がなぜ第二新卒を求めているかを解説します。

1.新卒採用で人数が確保できない

昨今では、売り手市場という背景から、新卒採用に苦戦している大手企業は増加しています。リクルートワークス研究所によると新卒の求人倍率は1.50倍となっており、従業員数300人未満の中小企業のみに絞ると5.28倍にまで上がっています。

そのため、新卒で採用が難しい企業が第二新卒の採用に力を入れているのが現状です。

2.早期離職者が増えている

厚生労働省の調査によると、新卒から3年以内の離職者状況は、離職率で平均32.2%となっており、3年以内に新卒の3人に1人は退職しているのが実態としてあります。

色々な理由がありますが、新卒の早期離職理由で多いのは「将来のキャリアに不安があるから」というものです。

先行きが不透明な時代だからこそ、キャリアアップのために転職活動をする第二新卒は増えており、企業は退職した不足分を第二新卒でカバーようになっています。

【結論】第二新卒はやばいわけではなく、転職は可能

第二新卒は「やばい」「やめとけ」と言われる理由について解説しましたが、結論としては、決して第二新卒はやばいのではなく、むしろ、第二新卒の求人は多く、転職できるというのが現実です。

第二新卒だからといって必ずしも不利に働くわけではなく、ニーズ自体は増加傾向になるので、きちんと準備をすれば第二新卒でも十分に転職は可能です。

企業側が第二新卒に期待しているのは、経験やスキルではなく、社会人としてのマナーなどを身に着けた状態かつ、早期にキャッチアップできる体力や柔軟さです。こうした点をきちんとアピールすれば、第二新卒の転職は決して難しくありません。

第二新卒で転職をするメリット

ここからは、第二新卒で転職をするメリットについて詳しく解説していきます。

1.未経験でも業界や職種を変えて転職できる

未経験での転職の場合、未経験業界や職種も選択肢として持つことができます。第二新卒の場合、「第二新卒歓迎」や「未経験歓迎」の求人が多数あり、ポテンシャルを重視されるため、これまでのキャリアで経験がなくても、挑戦できる可能性があります。

2.第二新卒を率先して採用する企業がある

第二新卒の転職市場では、第二新卒を率先して採用する企業があります。

「新卒採用は教育コストがかかる」「中途採用が採用難度が高い」と考える企業は、優秀な人材を第二新卒で採用しようと考えています。そのため第二新卒の方が有利になる場合があります。第二新卒で転職する大きなメリットと言えるでしょう。

3.年収アップできる可能性がある

第二新卒の転職では、企業にもよりますが、年収アップできる可能性があります。中でもIT企業は人手不足の傾向があり、第二新卒であっても高めの給料で採用する場合があるので、転職で年収を上げたい人におすすめです。

第二新卒の転職で内定獲得するためのポイント

第二新卒の転職で内定を獲得するためのポイントについて解説します。

1.退職前に転職活動をする

転職先が決まる前に現職を辞めるのは、よほどのことがない限りやめておいたほうが良いです。需要があるのはあくまで「第二新卒」であり「職に就いていない若手」ではありません。

また、転職先が決まる前に辞めてしまうと、お金や心の余裕がなくなり「転職すること」がゴールになってしまいます。第二新卒の転職に失敗すると、その後のキャリアに響くため、現職に在職しながら転職活動することをおすすめします。

2.退職理由をネガティブなものにしない

退職理由について、職場の人間関係や年収などのネガティブな理由を上げてしまうと、求人を出している会社の人事に「何かあったらまた辞めてしまうのでは?」と懸念されてしまう可能性があります。

退職理由については「自分として◯◯を実現したいが、今の会社では実現できないため」など前向きなものにするのがおすすめです。第二新卒はキャリアが浅いため「またすぐに辞めてしまうのでは?」という懸念をされがちなので、ポジティブな退職理由を伝えるようにしてください。

3.転職先で譲れないポイントを明確にしておく

第二新卒は初めての転職の人が多く、転職エージェントの言いなりになってしまいがちです。転職で失敗しないためにも、譲れないポイントを明確にしておいてください。

「年収は400万円以上がいい」「職種は◯◯がいい」「勤務地は◯◯がいい」など転職エージェントに詳細を伝えて、自分に合った求人を出してもらうと効率も良いですし、ミスマッチも減ると思います。

転職エージェントは決まりやすい求人を出してくることもあるので、口コミサイトなども見ることで企業情報を精査するようにしてください。

第二新卒の転職は今後のキャリアに大きく影響してくるので、焦らずしっかりと考えて転職活動をしましょう。

4.第二新卒に強い転職エージェントを利用する

第二新卒の転職に強い転職エージェントを利用することも大切です。

転職エージェントは、書類添削から面接対策、内定後の年収交渉まで、徹底して第二新卒の求職者のサポートをしてくれます。下記におすすめの転職エージェントをご紹介します。

1:リクルートエージェント

口コミ:リクルートエージェント 評判を確認

おすすめ度:★★★★★

公開求人数:741,917(2026年2月4日現在)

求人数増減:+6,054(先週比↑up)

【公式サイト】https://www.r-agent.com/

第二新卒向けの転職サイト・転職エージェントでおすすめなのが『リクルートエージェント』。

第二新卒に限らず、私は毎回の転職で利用してきました。業界最大の転職エージェントとあって、登録しておいて間違いないです。

おすすめの使い方としては、事前に転職サイトの「リクナビNEXT」で第二新卒の求人を探しておき、気になった求人を転職エージェントに見せて相談すると良いです。

特に「第二新卒求人の特集」などには多くの第二新卒向けの求人が掲載されているので、その求人をもとに転職エージェントに相談すると面談もスムーズになるのでおすすめです。

出典:公式サイト

2:doda

口コミ:doda 評判を確認

おすすめ度:★★★★★

公開求人数:268,401(2026年2月4日現在)

求人数増減:+607(先週比↑up)

【公式サイト】https://doda.jp/

第二新卒向け転職サイト・転職エージェントの定番が『doda』。

dodaはリクナビNEXTに次いで大手の転職サイトです。第二新卒専用の転職サイトではありませんが、第二新卒の大手企業や中小、ベンチャー企業の求人が数多くあります。また、サイト内にある「転職人気企業ランキング」が非常に参考になります。

転職サイトのリクナビNEXTと比較すると第二新卒の求人が探しにくかったので『doda転職エージェント』と併用して使うのがおすすめです。転職サイトのdodaで求人を探して、転職エージェントのdodaで応募する使い方が良いです。

第二新卒で少しでも転職を考えている人は、dodaに登録して求人を見るだけでも良いと思います。

出典:公式サイト

3:マイナビジョブ20’s

口コミ:マイナビジョブ20’s 評判を確認

おすすめ度:★★★★★

公開求人数:6,653(2026年2月4日現在)

求人数増減:-25(先週比↓down)

【公式サイト】https://mynavi-job20s.jp/

第二新卒向けの転職サイト・転職エージェントでおすすめの『マイナビジョブ20’s』。

どの転職エージェントよりも第二新卒に特化しており、転職サイトである「マイナビ転職」よりも第二新卒や20代の求人が多く、数多くの求人を紹介してくれます。

経験年数が浅くても、書類など通してくれたので第二新卒の転職に慣れている感じがありました。

第二新卒の転職で利用しましたが、職務経歴書や履歴書について詳しくアドバイスがもらえました。第二新卒の転職活動で、書類選考や面接に不安がある人におすすめの転職エージェントです。転職サイトと併用すると良いです。

※マイナビのプロモーションを含みます

出典:公式サイト

そのほかの第二新卒におすすめの転職エージェントは『第二新卒おすすめ転職サイトランキング10選』をご覧ください。

まとめ

第二新卒の転職はやめとけと言われるのは、スキルや実績がないこと、すぐに辞めてしまうというマイナスイメージがあるためです。

しかし、第二新卒の転職は決して不利なわけではなく、ポテンシャルの高さを見込んで採用している企業や、若さを重視した採用をする企業も多くあります。

第二新卒の転職を成功させるためにも辞めた理由や今後のキャリアビジョンを明確にして転職活動に臨みましょう。

転職活動に自信がない人や初めて転職する第二新卒の人は転職エージェントなどを利用し、転職のサポートを受けながら転職活動をしてみてください。参考になれば幸いです。

執筆者・監修者のmotoについて

![]()

moto

Follow @moto_recruit

起業家・著述家。実名は戸塚俊介。広告・人材・IT業界など8社へ転職。副業でmoto株式会社を起業し、上場企業へM&A。現在はHIRED株式会社(有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-313037)代表取締役。著書:『転職と副業のかけ算』(扶桑社)、『WORK』(日経BP)、YouTubeチャンネル:『motoの転職チャンネル』。